翻訳とは何か―研究としての翻訳(その6)

河原清志

カセット効果論(1):無限更新的意味生成の営み

柳父章のお馴染みの「カセット効果」論。これは日本の翻訳に特有の現象なのだろうか、それともことばの意味づけ一般の現象の一事例なのだろうか。記号論

と意味論(社会意味論、意味構成主義)、および社会構成主義の観点から、その意味生成の営みについて論じてみたい。(本稿は拙著「翻訳語の社会意味空間の

変容」『麗澤大学学際ジャーナル』第16巻第2号(pp. 35-45)(2008年)に拙著修士論文の一部を加筆し書き下したものである。)

翻訳とは何か―カセット効果の営み

翻訳とは意味の異文化間転移だと一般的には考えられているかもしれない。しかし、翻訳(語)によって意味とか価値が新たに生成される、というのが(創造

的誤読も含めて)カセット効果の最大の趣旨であろう。柳父は、翻訳語やカタカナ語は意味がよく通らぬままで使われ、しかもむやみに使われているとし、この

現象を英語でいうcase、フランス語のcassette(宝石箱)に喩えている。

小さな宝石箱がある。中に宝物を入れることができる。どんな宝石でも入れることができ

る。が、できたばかりの宝石箱には、まだ何も入っていない。しかし、宝石箱は、外から見るとそれだけできれいで、魅力がある。その上に、何か入っていそう

だ、きっと入っているだろう、という気持ちが、見るものを惹きつける。新しく造られたばかりのことばは、このカセットに似ている。それじたいが、第一に魅

力である。そして、中にはきっと深い意味が込められているに違いない、という漠然とした期待が、人々を惹きつける。(中略)ことばは、生まれたはじめには

意味は乏しい。意味は乏しくても、ことばじしんが人々を惹きつける。だから使われ、やがて豊かな意味をもつようになるのだ。

(柳父

1976, pp. 23-25)

そして柳父はこのカセット効果について、以下の点を指摘している。

- カセット効果は、ことばが価値を持っているように働く。

- カセット効果のもつ価値は、結局、意味としては説明できない。他のことばによる置き換え、という意味によっては説明できない。(中略)カセッ

ト効果のことばは、置き換え不能である。

- カセット効果は、もともと無意味なことばの持つ効果である。(但し、まったく意味がないばあいは、それほど多くはなく、あくまでもこれは理念

型だ、としている。) (柳父 1976, pp. 26-31)

また、柳父はカセット効果について、次のようにも述べている。

カセット効果は、私たちのことばについての根本的な常識に反するし、また、私たちのこ

とばの生活の中では、全体としてみれば、限られている。実は、(中略)使われる場面が限られているのである。だから、なかなか気づかれないのだが、一人の

人の意識の内部でも、カセット効果は実際に強く働いていても、気づかれない。あたかも、カセット効果じたいが、表の場に出ることを拒むかのように、潜在的

に機能しているようにみえる。

(柳父 1976, pp. 29-30)

このような特徴をもつ現象として明治期に次々と造語された「翻訳語」について、まずは記号論から論じてみたい。

翻訳とは何か―記号の営み

一般に「記号」とは、人間が「意味あり」と認めるものすべてのことであり、「記号現象(記号過程)」とは、人間があるものにある意味を付したり、あるも

のからある意味を読み取ったりする「意味づけ」行為のことである。そして、人間の意味づけの営みの仕組みと意義、その営みが人間の文化をいかに生み出し、

維持し、組み変えていくかを論じるのが「記号論」ということになる(池上 1984, p. 5)。

記号の代表格は何と言っても「言語」であるし、翻訳とて言語による2(以上の)言語間の記号操作であることには変わりはない。そして、「言語」一般で

あっても「翻訳」であっても記号過程にはコミュニケーション行為が深く関わってくる。そこで、まずは人が言語を紡ぎだしてコミュニケーション(相互行為)

を行う営みについて考えるに当たって、言語・意味と行為・出来事の両者の関係を捉える必要がある。

人が行うすべての行為や出来事は、社会文化的、歴史的にコンテクスト化された特定の偶発的な「事件」、全く同じものは2つとない「ハプニング」(一回的な

出来事)として起こる。ところがその一方で、そのような一回的な出来事は、潜在的な規則性・タイプ(類型)のトークン(現れ)として了解され、社会文化的

に意味づけされる(小山

2008)。このように行為や出来事には、一回性・偶発性と類型化可能性という両面性があり、前者は社会文化的・歴史的コンテクストからのアプローチから

言語行為という一回的な出来事の意味を、後者は脱コンテクスト化された規則性・類型からのアプローチから言語というコードの一般的意味を探る、という方向

性を持つ(前者が語用論、後者が狭義の意味論)。ソシュール(Ferdinand de Saussure,

1857-1913)の言葉を借りれば、前者は「パロール」の意味、後者は「ラング」の意味ということになるが(翻訳は一回一回の意味づけ作用の結果であ

るので「パロール」を扱うものであるし、後述の如く語用論研究の射程にあるといえる)、この両者、つまり、言語使用における意味と、言語という記号にコー

ド化された意味は、パース記号論によって結ばれる。具体的には、

パースによれば、行為と出来事が、世界(コスモス)の中心にあり、世界の「基盤」は、

行為と出来事がコンテクストを指標することによって構成されている。行為者や経験者は、主体ではなく、行為や出来事によって指標される(記号論的)客体

(Object)なのである。すなわち、記号論では、行為や出来事が、それに隣接・

連続するコンテクストを指標するという指標的過程が、

ある意味で最も基本的な記号作用(指示)の形態となる。しかし、[中略]記号作用の様態は指標性(indexicality)に尽きるものではない。例え

ば、行為や出来事は、類似性の原理に基づいて対象を指すこともでき、

その場合、それらの行為や出来事は類像記号(icon)となる。更に、行為や出来事のコンテクストにおいて指標されたり、類似性の原理に基づいて指示され

たりはするが、(これら指標性・隣接性や類像性のような)経験的動機付けを欠いて対象を指示する類の記号も存在し、この第三種の記号が象徴記号(symbol)である。象徴記号は、経験的根拠を欠くのであるから、

その根拠(Ground)は非経験的となり、行為や出来事の参与者が暗黙裡に信奉している非経験的な共同幻想(イデオロギー)を前提条件として作用する。

言い換えると、このような象徴記号が、慣習的概念(イデオロギー)や形式的な意味論的コード(言語構造、ラング)を構成しているのである。パースによる

と、(経験的)指標作用、(同じく経験的)類像作用、そして(非経験的な基盤を持つ)象徴作用、これら三者が相互作用して、人間の宇宙を(再)構成するの

だが、この宇宙の「根底」には、(現象学的)「今ここ」で生起している無数の(相互)行為と出来事がある。(小山 2008, pp.

41-55から趣旨を抜粋。太字は原文通り)

とあるように、コード化された言語記号の潜在的意味(meaning

potential)は、今ここにおける言語行為空間(この空間の基準を「オリゴ」と呼ぶ)における3つの記号作用の過程(指標、類像、象徴)によって出

来事として言語の形式で具現化し(テクスト化)、同時に当該コンテクストの様々な要素と相互作用を起こす(発話出来事の参加者どうしの言語による相互行為

が主である)ことで解釈者の解釈によってコンテクスト化される。つまりは、コードである言語がオリゴを中心にした同心円状の空間の中で、様々な出来事と結

びつくことによって、言語を紡ぎだす言語行為という出来事が、出来事の客体である言語使用者による解釈の営みによって、コンテクストの中に取り込まれてゆ

くのである。

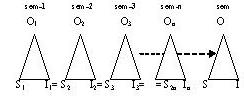

では、人が思考や認識を、言語という記号として表出する行為(特に科学的探究)はいかなる営みであろうか。まず記号過程(semiosis)について考

えてみると、最初の記号過程(sem-1)では直接対象(O1)が記号(S1)によって解釈(I1)され(直接的、情動的解釈項)、次にI1自身がS2記

号となり、S2・ O2

・I2を要素とする第二の記号過程(sem-2)が成立する。このようにして次の図のように、連続的解釈過程(sem-1.2.3...n / S1.

2.3...n / O1. 2.3...n / I1.

2.3...n)は最終的解釈項の内で生じる力動的対象を発見するように導かれる(笠松・江川 2002, pp. 28-33)。

また、この解釈項は、記号の第一の意味作用である情動の効果から情動的解釈項が、つぎに記号の第二の意味作用である意志により力動的解釈項が、さらに記号

の第三の意味作用である思考(理解・判断・論理的推論)により論理的解釈項が円環するという過程を経る。そして、論理的解釈項はそれに対するさらなる論理

的解釈項を必要とし、無限更新的解釈が続くことになる(エーコ 1980, pp.

113-115)。そして、パースによれば「究極的論理的解釈」とは「習慣の確立」および「習慣変更」である。パースにとって実在とは、探求という記号過

程における解釈項の連続的進化、つまり論理的解釈項としての習慣の確立および不断の更新的習慣変更においてその姿を現すものである。さらに、力動的対象と

しての実在は、汲み尽くすことのできない現実性を持ち続け、探求の各々の段階において、その相貌を明らかにする進化的実在である(笠松・江川

2002, pp. 33-34, 46-47)。そしてこのことは、日常的な言語使用の不断の営みにおいても同様のことが言えよう。

では、コミュニケーションにおいて、表出された記号である言語を別の解釈者が解釈し意味づけするという相互行為の過程はいかなるものか。

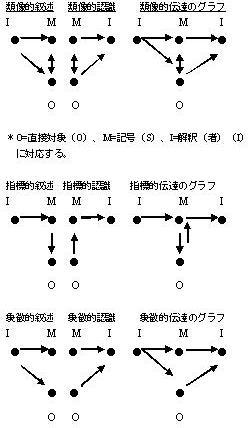

ヴァルターによると、W・ベルガーが述べているように、コミュニケーションにおいてはいつでも発信者と受信者による記号の生成(解釈)の2つの異なる記号

過程がはっきり見られる。そこで、ベルガーは記号の類像的・指標的・象徴的な対象関連をグラフによって表した。その際、グラフを、一つは叙述、もう一つは

認識を表し、解釈項は一方では発信者、もう一方では受信者として機能するとしている(ヴァルター 1987 pp. 151-158。次の図を参照)。

ところが上述の解釈項のダイナミズム、およびその無限更新性に鑑みると、受信者と解釈者が同じ記号(ここでは言語)を巡って、同じ解釈過程を取るわけで

はなく、一回一回の出来事としての記号(言語)の遣り取りの中で各々が独自の意味づけを行っている。つまりは、田中によると(田中・深谷

1998)、コミュニケーションという相互行為の中で、言葉(という記号)は記憶連鎖の様々なチャンネルを活性化させ、その作動が互いに引き込み合って記

憶の関連配置(事態)を形成する、つまり意味づけを行う。この意味づけが、これまで思ってもみなかった記憶の関連配置を形成するとき、新しい意味が創造さ

れる。そして、この意味づけは、言葉という記号と意味の結合形成を非・確定的なものにする。つまり、意味は記憶の引き込み合いに由来する不確定性を伴う。

この意味の不確定性には、「多義性」(意味の状況依存性)・「多様性」(意味の記憶依存性)・「履歴変容性」(意味の時間的可変性)・「不可知性」(意味

の潜在意識性)の4つが含まれる(田中・深谷1998, pp.

24-25)。これは田中・深谷の「<コトバ>の意味づけ論」の立場であるが、行為や出来事一般を含む記号にも充分当てはまる。つまり、人は記号生成・解

釈において、意味づけの不確定性に晒されながら常に意味編成を無限に更新している。となると、同じ記号(言語)であっても、発信者と受信者とにはその解釈

項過程が異なり、一方にとって類像的であっても、他方にとっては象徴的であるとか、その逆であるとか、あるいは、一方にとって指標的であっても、他方には

象徴的であるとか、様々な組み合わせの可能性が、まさにコミュニケーションという出来事の一回一回、一コマ一コマ、つまり、オリゴという場において具体的

コンテクストの中で偶発的に起き、絶えず自分にとっての記号の意味性を変容させるのである(逆に、体制化を通じて意味性が固定化することもある)。この出

来事としての記号生成・解釈過程とコンテクストとの関係は、後述の語用論との関係でさらに論じる(上述の田中の立場は意味構成主義であり、記号である言葉

の意味は、意味の不確定性ゆえに発話者の態度・表情・意図と相俟って一回々々のコミュニケーション行為によって可変的過程に晒され、ミクロ・コンテクスト

において瞬間々々に構成されるものであるとするが、語用論的視座を導入すると、このコミュニケーションの可変的過程もマクロ・コンテクストの中心で生起す

るものであり、個別のミクロ・コンテクストの可変的過程も広くマクロ・コンテクストによる枠付け作用を受ける、と言えよう)。

ここで、モリス(1938)による意味論、統語論、語用論の三分法を、一般科学としての記号論として捉えて考えてみよう。モリスは、記号過程として意味

論、統語論、語用論の各次元の関係について、パース記号論を敷衍して、以下のように述べている。

記号-状況、あるいは、記号過程という過程は、そこで或るものが、直接因果的に効力が

あるわけではない別の或るものを、第三の或るものの媒介を通して、考慮にいれる状況のことである。[中略]記号として働いている(つまり、何かを意味する

という様式で機能している)ものは、記号媒体と呼ばれ、解釈者によって遂行される媒介的に考慮するという行為は解釈項と呼ばれ、媒介的に考慮されるものは

指示対象と呼ばれる。[中略]指示ないし現示されるものと記号媒体との関係は記号過程の意味論的次元と言われ、この次元の研究は意味論と言われる。解釈者

と記号媒体との関係は記号過程の語用論的次元と言われ、この次元の研究は語用論と言われる。残りの記号学的にかかわりのある、記号媒体と他の記号との諸関

係は記号過程の構文論的次元と言われ、その研究は構文論と言われる。こういうわけで、記号の一般科学としての記号学は、構文論、意味論、語用論という部分

的な諸科学を含んでいることになる。

(モリス 1988, pp. 126-128)

ここで重要なのが、モリスによって新しく設定され命名された語用論が、次のように定義される点である。「記号とその解釈者(解釈傾向)との関係を研究する

のが語用論である。」そして「語用論は、記号の起源、使用、効果を研究する」もので、「心理学的、生物学的、社会学的に研究されなければならない。」つま

り、コミュニケーションの研究が語用論にとって重要な研究対象である(笠松・江川 2002 p.

133)。そして、モリスの主張の重要な点は、記号過程には、(1)「記号媒体(記号)」(sign-vehicle;

sign)、(2)「解釈者」(interpreter)、(3)「解釈傾向」(interpretant)、(4)「指示的意味」

(signification; denotation)、(5)「脈絡」(context;

significatum)、の5要因が関与することを指摘している点である(笠松・江川 2002 pp.

119-125)。特に、解釈傾向(記号が原因となって、解釈者に生ずるある一定の仕方の行動、もしくは行動しようとする傾向)は、語用論を考える上で重

要である。

このことをふまえて、翻訳の記号的営為について考えてみたい。原文を執筆するとき、著者は外界ないし内的世界に対する意味づけを行う(ことばへの事態構

成;construal)。このとき生成されることばはその場における一回的、当座的な意味づけプロセスを反映したものであり、著者であっても意味の確定

は原理的にありえず、絶え間ない意味の不確定性に晒されている。ところがこの著者によることばがひとたび著者の元から離れ、翻訳者を含む読者の手に渡る

と、読者はことばに対する意味づけを行う(解釈;interpretation)。その際、そのことばの意味は読者の段階で更なる不確定性に晒される(こ

こで、意味づけ前の単なるコードとしてのことばを田中に倣って「コトバ」と表記する)。この著者によって生成されたコトバは、読者がどのようなミクロおよ

びマクロ・コンテクストで意味づけ作用を施すかによって、変化するものであり、「多義的」に意味づけが開かれている。また、当該読者のこれまでの意味づけ

編成の記憶(ハビトゥスなどによる解釈傾向)によっても著者のコトバは読者ごとの「多様性」に意味づけが開かれている。さらに、当該読者によって著者のコ

トバは当該読者の記憶の「履歴」に対して開かれている(意味づけの時間的変容)。そして究極的には、コトバの意味づけの不確定性は状況・人・時間に対して

開かれていると同時に、コトバを生成する著者にも、受容し新たな意味づけをする読者にも認識しえない多面性がコトバの意味づけ作用には潜んでいる(不可知

性)。

だとするならば、従来「等価」として静的に語られていた原文テクストと翻訳テクストとの関係は、記号論的ダイナミズムによって、動的な意味ないし価値の

構成原理として捉えなおすことができる。つまり、ある特定のミクロおよびマクロ・コンテクストという「脈絡」の中で、「解釈者」たる原文読者すなわち翻訳

者は、原文というコトバ=「記号媒体」に対して一定の「解釈傾向」に基づいて「指示的意味」を構成すると同時に、暗示的意味(語用論的意味)をも原文の意

味づけ作用のプロセスで構成する。そしてこの「意味づけされたコトバ」=「ことば」から、指示的意味・暗示的意味が渾然一体化とした意味を構成し(事態構

成)、それに基づいて今度は新たなコトバ(=目標テクスト)を生成・構成してゆく、というプロセスを経る。つまり、翻訳者は原文への意味づけとそれを訳出

するという意味づけの2つの意味づけ作用を翻訳プロセスの中で行っていることになる。

では、目標テクストの読者はどうか。これは、原文テクストの読者である翻訳者がそれに対して意味づけするプロセスを横滑りさせれば了解が可能である。つ

まり、ある特定のミクロおよびマクロ・コンテクストという「脈絡」の中で、「解釈者」たる翻訳テクストの読者は、翻訳テクストというコトバ=「記号媒体」

に対して一定の「解釈傾向」に基づいて「指示的意味」を構成すると同時に、暗示的意味(語用論的意味)をも原文の意味づけ作用のプロセスで構成する。そし

てこの「意味づけされたコトバ」=「ことば」から、指示的意味・暗示的意味が渾然一体化とした意味を構成する、つまりことばからの事態構成を行うのであ

る。

このように考えてくると、著者・翻訳者・読者の三者間には、①時間・空間・社会文化的なコンテクストのレベルにおいても、②個人の経験に基づいた記憶と

の相互作用による認知のレベルにおいても、多様性があり、隔たりがある。つまり、それぞれに同じコトバをめぐって異なった意味づけを行うのである。こうい

う状況がいかなるテクストにも潜んでいることを踏まえると、発話出来事(記号)への解釈は一回的、当座的で、更新性があり、創造性のある開かれたプロセス

だと言えるだろうし、およそ翻訳をめぐるプロセスにも同じくこのことが妥当する。

このことを実践の学としての記号論として再解釈すると、次のようになる。

- プラグマティズムの記号学の第一義の特徴は、基本的に自然的・社会的環境と人間(生物体)との相互作用を可能にする媒体として記号を設定する

ところにある。

- プラグマティズムの記号学において、記号は、人間(生物体)の行動傾向・習慣と密接に関わっている。そこにおける記号過程は、記号・対象・解

釈傾向・コンテクストであり、それらは生物的基礎づけにおいて成立する。

- プラグマティズムの記号学は、真理(知識)を実在への対応と捉えて客観的真理を獲得するための記号学ではない。それは、知識進化の、つまり真

理創出の記号学である。そして、社会的な共同体に生きる私たちのコミュニケーション、連帯性を可能にしてくれるところの記号学である。

(笠松・江川 2002, pp. 137-138)

我々は今ここでの発話出来事に参加することによって、不断の記号解釈、生成、再編成を行う、つまり「究極的論理的解釈」(エーコ

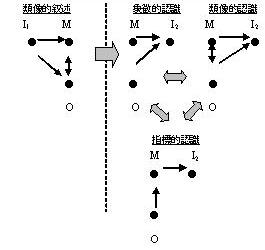

1980)を行うのである。これはW・ベルガーの伝達のグラフを変形すると、次の図で表せるだろう。

コトバ(M)を生成する側(I1)は、当該コトバが直接対象(O)を表象するという意味づけを行いながら、コトバを発する(類像的叙述)。ところが、それ

を認識し受容する側(I2)がM≒Oという類像的関係を見出すか、M≠O無関係の象徴的関係と認識するか、あるいはM→Oという指標的関係を認識するか

は、I1にとっては制御できない(意味の宛先依存性)。

この記号過程の営みの説明は、大堀(1992)にも見出される。

ある記号が必ずどれか一つの種類におさまるというものではなく、同一の記号が類像、指

標、象徴のいずれの性質をも―一定の秩序のもとに―併せ持つことができる訳である。その意味で、これまで自然な、類像的対応と思われていたものに恣意的な

側面を見出すと同時に、規約的な記号と思われていたものにも類像的な側面を見出すことが可能となる訳である。

(大堀 1992, pp. 87-88)

このことは、指標野(オリゴを中心とするコミュニケーション出来事のコンテクスト)において、象徴記号が類像記号へ、またあるときは指標記号として、そし

て各々が別の各々へと切り替わることを意味している。つまり、オリゴにおける記号(発話出来事)から記号対象(語られる出来事)への射程距離(カリブレー

ション)は一回ごとの記号過程のなかで切り替わる(switching)と言える(iconization ; indexicalization ;

symbolization)。記号解釈の仕方如何で、語られる出来事が今ここ空間から解釈者にとって、近くなったり遠くなったりするのである。

ここで大切なのは、記号解釈項、つまり「意味は、言語と環境との間の相互行為から生起するのであり、言語自体に内包されているのではない」というハンク

スの指摘(Hanks 1996, p. 266)である(メイ 2005, p.

330)。発話の意味は意味論的な単位に記号化されて、統語論的な規則により執行されているのではなく、つねに状況づけられた行為(situated

action)として、その場その場で作られる(意味づけされる)とも言える。したがって、記号過程は、①解釈という認知(意味づけ; 情況編成;

意味構成)―意味づけ論―と、②状況づけの場(記号場)―パース記号論、言語人類学―、の2つが大きな要素として挙げられる。①についてはさきほども触れ

たので、②について見てみよう(江川 1992, pp. 169-181)。

江川は「認識の場」について、パースとヴァルターの思想を基に、概ね次のように述べている。

ある記号が解釈されるとき、つねに認識の場が存在する。その場は様々な付帯的経験(記

号解釈を可能にするバックグラウンドを形成する要素)の集合からなる「ある状況」である。連続するセミオーシスにおいて、初めてのそれを生成する場に、あ

る条件が備わることにより、つまり、以前の場に新たな付帯的経験が利用され、取り込まれ、新しい場が作られることによって、場の持つ意味付けという作用

(解釈項の生成)に影響が及ぼされる。そして、その結果、諸々のセミオーシスにおいて直接的対象に変化が生じる。

(江川 1992, p. 169, pp. 178-179)

このように見てくると、確かに記号とか言葉への意味付けは場の持つ意味付けとの相互作用によって初めて可能なわけであり、したがって、いかなる記号体系と

しての言葉が使われるかによって、その解釈も変わる、つまり、言葉の記号性が指標野の中でどのような位相を占めているかによって、意味付けのあり方も変わ

ると言える。

以上をふまえて、カセット効果論について、記号論の立場から考察してみたい。本稿の冒頭で、翻訳とは意味の異文化間転移だと一般的には考えられているか

もしれないが、翻訳(語)によって意味とか価値が新たに生成される、というのが(創造的誤読も含めて)カセット効果の最大の趣旨であると記した。ところ

が、これまでの記号論や意味構成主義の立場からすると、コトバ(意味づけ前の符号)に対してそれを解釈する人は常に状況との相互作用とその個人の経験基盤

を基に意味づけを行うことで意味を構成し、情況編成を行っているといえる。だとするならば、翻訳において、起点テクストに本質的な意味があり、それを目標

言語によって目標テクストを生成し、転移すると捉える本質主義的意味観に基づいた従来の「等価」の議論を前提に考えると、確かに柳父の言うようにカセット

効果は「私たちのことばについての根本的な常識に反するし、また、私たちのことばの生活の中では、全体としてみれば、限られている。実は、(中略)使われ

る場面が限られている」と思えるのかもしれない。そして、「だから、なかなか気づかれないのだが、一人の人の意識の内部でも、カセット効果は実際に強く働

いていても、気づかれない。あたかも、カセット効果じたいが、表の場に出ることを拒むかのように、潜在的に機能しているようにみえる」と結論されるのかも

しれない(柳父 1976, pp. 29-30)。

しかし、そのような捉え方は、真理(知識)を実在への対応と捉えて客観的真理を獲得するための記号学に類似するものであって、ことばの意味に関して極め

て静的な捉え方しかできていないといえる。本稿が採用するプラグマティズム(実践主義)の記号学および意味構成主義の立場は、知識進化の、つまり真理創出

のためのものであり、社会的な共同体に生きる私たちの日々のコミュニケーションをとおして連帯性を可能にするものである。そして、このような意味観・コ

ミュニケーション観は翻訳においても等しく妥当する。つまり、著者・翻訳者・読者の具体的なことばをめぐるプロセスは不確定性に開かれ、それぞれが多様な

意味づけ行為を行うが、それはことばへの事態構成(construal)においても、ことばからの事態構成(interpretation)においても行

為ごとに一回一回、意味づけという情況編成を行うことによって意味が構成されている、と捉えるのである。だとしたら、著者による起点テクスト生成行為、翻

訳者による起点テクスト解釈行為、翻訳者による目標テクスト生成行為、読者による目標テクスト解釈行為、すべての行為において意味の不確定性と宛先依存性

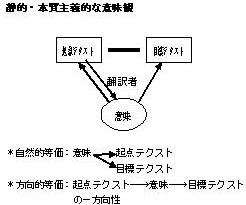

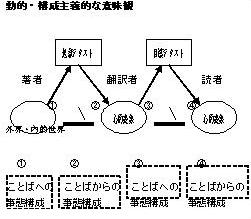

が内包されたダイナミックなコミュニケーションが常に成立していることになる。静的・本質主義的な意味観に基づいた翻訳プロセスと、動的・構成主義的な意

味観に基づいた翻訳プロセスを図に示すと以下のようになる。

Pym(2010)が導入している自然的等価や方向的等価の議論も、意味の不確定性や解釈の無限更新性を意味づけの本質論に据えたうえで翻訳行為が価値

の創出行為であると捉えていないため、静的・本質主義的な意味観に基づいた翻訳プロセスに立脚したものといえる。つまり、自然的等価(翻訳行為以前に言語

間・文化間に既に存在する起点テクスト=目標テクスト間の同等の価値)であれば、意味が静的・客観的に存在し、それを起点言語で生成したものが起点テクス

トであり、目標言語で生成したものが目標テクストであって、両者には同等の価値が翻訳行為以前に存在するとするものである。また方向的等価(ある方向で翻

訳した際に作出される非対称的な等価)であれば、翻訳者が複数の翻訳方略の中から1つを選択し、通常、直訳志向か意訳志向かの二項対立図式から選択する、

というものである。ピム自身は等価概念のもつ理論上の誤謬を議論の俎上に乗せる役割は果たしているし、ナイダに見られるような形式的等価vs.動的等価と

いった従来型の二項対立性の本質をよく捉えてはいるが、さりとて、翻訳の目的(skopos)や規範(norm)、あるいは翻訳の不確定性

(uncertainty)について意味論の本質と接合し一貫性のある記述を行っているとは必ずしもいえない(詳細は論を改める)。

翻訳は“translating A as

B”で捉えることができ、本質的にはAとB同士は象徴記号であるが(ソシュール的には恣意性)、起点テクストであるAを目標テクストであるBに翻訳すると

いう価値創造行為によって両者を類像記号にするという「看做し行為」を一回一回行っていることになる(“as”も「等価性」が中核的語義であり、前置詞と

して使用された場合、象徴性が強くなりその「等価としての看做し性」が前景化されることについては拙著修士論文を参照されたい)。そして、象徴性が繰り返

し再生産されることでそれが類像化され、再生産の頻度が高くなると、Bの価値もコミュニティの中で固定化されるのであるが(言説の固定化・共有化)、これ

は言説の体制化を通して、社会的な共同体に生きる私たちのコミュニケーションに連帯性が生じる営みの反映であるといえる(論理的解釈項としての習慣の確

立)。そもそも、言語構造も異なり背後にある文化も異なるAとBは象徴記号同士であることが本質である以上、Aが表象する意味とBが表象する意味は異なっ

ているし、それに応じて解釈者の意味づけも当然異なる。そして、AとBとではそれが解釈される解釈場も異なる以上、当然意味づけのあり方も異なる。また、

言説の体制化が進んだとしても、その意味や価値はつねに無限更新的改変にさらされているのである。

だとするならば、Aということばが存在する起点言語文化において、それに(一見)対応することばBが目標言語文化に不在であることは当然であり、カセッ

ト効果論はまさに、目標言語文化サイドにおけるシニフィエ(意味)なきシニフィアン(記号)の状況を言い当てた論であるということができる。

ところが、動的・構成主義的な意味観を採る立場からすれば、カセット効果こそコトバに対する意味づけの営為そのものであり、本質であるとさえいえる。そ

して、翻訳という言語行為によって、同時に社会行為でもある翻訳が社会的意味や価値の創造に寄与していることはカセット効果論が説くところでもあり、言語

コミュニケーションの本質であるとさえいえよう。

カセット効果論は、はじめ翻訳語には意味がない、という前提で議論がスタートしているが、一般論として、意味づけ前のコトバにもある種の慣習化された解

釈項という共通基盤はあるものの、コミュニケーションにおける一回一回の意味づけ行為には、カセット効果同様、コトバに対する意味づけの無限更新的解釈の

不断のプロセスが続くという点において、これは言語の意味の営みの本質を突く議論であるといえる(但し、柳父が翻訳語をめぐるダイグロッシア状況註1や日

本文化のオモテ・ウラの二重構造性にその議論を展開している点については、社会言語学的な観点も加味して、別の号で「カセット効果論(2):社会的類像化

の営み」を記す予定である。その主な内容は、①西洋列強へのあこがれ <日本の西洋列強への類像化>、②知識人としてのアイデンティティ形成<日本国内で

の知的集団への類像化>という、国家および個人の知的営為を記号論から分析するものである)。

では、その具体例について、「社会」という翻訳語をめぐる議論を、記号論、社会意味論、意味構成主義および社会構成主義の立場から論じてみたい。以下

は、拙著「翻訳語の社会意味空間の変容」をほぼ踏襲している。

翻訳とは何か―「社会」をめぐる記号の営み

1.はじめに

一般に、ある言語が言語接触した場合、その言語の選択として外国語を何らかの形で翻訳すること註2によって、その外国語を受容する。その際、まず借用と

いう形で、与え手側の言語Ls(source language)から受け手側の言語Lr(recipient

language)へ、ある言語要素が転移され、そこでさまざま干渉を引き起こすことになる(陣内 2007, p.

35)。そして、この借用の形態には3つがあるとされる(陣内 2007, pp. 37-39)。

(1)

単純借用:Lsの語形をそのまま借用する方法。日本語ではいわゆるカタカナ外来語がこれに相当する。

(2) 翻訳借用:言語を意訳し、漢語や和語に置き換えること。いわゆる和製漢語。

(3) 転用:すでに存在する語の意味・用法を拡張して新物や新概念に対応させること。

言語接触によってさまざまな新概念が特に明治期以降、西洋から日本に流入してきたが、その際の日本語社会における受容の仕方とその変遷を言語的側面と社

会的側面から辿ることによって、科学、社会、個人、人権、国家などといった今日日常的に頻繁に使用される翻訳語について改めて見つめなおし、今日ではLs

とLrとを一対一対応させて考えがちな翻訳語の社会意味空間について捉え直しをここで行ってみたい。本稿では、分析対象として「社会」という上記(2)翻

訳借用の形態を取る和製漢語という翻訳語をめぐってその成立、発展の仕方を論じ、上記(1)単純借用の形態を取るカタカナ語と対比しながら、これらの翻訳

語のあり方について考えてみよう。

2.翻訳語を支える言語観

まず、カタカナ語を含む翻訳語を論じる上で、言語とは何かについて本質的な言語的側面と機能的な社会的側面から考えてみよう。端的に、「言語」とは「価値

の創造を生む、動くゲシュタルト」であると言える。「動く」とは、社会・文化が時代の流れとともに変化するにつれて、そして、個人や人間関係・共同体内外

の関係が時間とともに変化するにつれて、言語も絶えまざる可変性に富んだダイナミズムに曝されることを意味する。また「ゲシュタルト」とは、絶えず変動し

ている社会・文化の中にあって、個人の意味世界も常に変化していくなかで、個々の人が言語という対象をその個々の要素や断片から体制化し、秩序あるものと

して絶えず作り出していっている構造体のことを意味する註3。これは頭で知覚し意味づけした構造体であるので、固定化された実体のある存在物ではなく、同

一言語内でも個々人によって異なり、また言語が違えば当然この構造体は異なってくる。この考え方を敷衍すれば、抽象的な規範的言語はありえず、言語はその

使用にこそ本質があり、言語行為こそまさに言語のあり方であって、すべての言語はそれを使用する個々人に内属されたものである。これらは言語の本質的側面

だと言える。

そして、一番大事な点は、「価値の創造を生む」という機能的側面である。アリストテレスは『政治学』の中で「人間は自然によってポリス的動物である」と

述べているように、人は共同体との係わり合いの中でその自然本性または能力を十分に発揮することで自分の価値を見出し、そして相互に支えあいながら相補的

関係の中で生きることで充足した生を営む。そして人間関係は日常の出来事の中で絶えず変化を迫られるため、人と人とが充実した社会生活を送る上でどうして

も必要なものが言語を使用することによる意味の調整である。言語とはその使用において社会的価値を創造するものなのである。

このような捉え方は、意味構成主義によって裏付けられる。これは、コトバの意味の不確定性に着目し、意味はコミュニケーションの瞬間、瞬間に受け手が絶え

ず意味づけをするという前述の考え方で、コトバ(意味づけされる前の言葉)と意味の関係やコトバへの意味づけ作用を以下のように理解するものである。つま

り、日常生活におけるコトバ(発話)は、「発話の意味と発話者の意味の融合態」として聞き手によって意味づけられ、≪対象・内容・態度・意図・表情≫の総

合的把握を通じて理解される。ここでは、発話者のコトバを聞き手の記憶連鎖を作動させるトリガーと捉え、聞き手がコトバ以外の様々な補足的要素を認知し、

記憶連鎖の引き込み合いを経て記憶の関連配置を行うことでコトバに意味づけを行いながら絶えず情況編成し、発話その他の行動を引き起こしてゆくというふう

に理解の相と対応の相を一体化したダイナミックなものとして捉える見解である(深谷・田中 1996; 田中・深谷 1998)。

こう考えると、意味の遣り取り・交渉の場であるコミュニケーションにおいて言語は単なる記憶連鎖の引き金(trigger)ないし手掛かり(cue)でし

かなく、それを基に人はそれぞれの異なった経験に基づいた記憶を頼りにその時々で異なった意味づけをコトバに対して行いながら情況編成をして意味世界を構

築している。そうだとするならば、言語ないしコトバには意味や価値がないではないか、と言うこともできよう。しかし、我々は言語を通じて、複雑な意味世界

を構築しているのである。言語は人間の意味世界の構築には必要不可欠なものであり、言語を通じて我々は人としての価値やアイデンティティを見出したり(社

会的指標性、小山 2005, p. 47; 2008, p.

245)、人と言語の遣り取りをすることによって、より大きな社会的な価値を創造したりすることもできるのである。したがって、意味は不確定性を孕み、言

語のやり取りの中でその意味の揺らぎによって従来にはない新しい価値を創造する契機を与えるものと言えよう。

以上の言語観に立脚して、本稿では人々が言語を通じてどのように人としての価値や、社会的な価値を創造してきたか、それが時代の流れの中でどのように社

会と関わりあいながら形成されてきたのか、そして今後、個々の人と社会とが言語を通じていかなる関わりあいをなすべきかについて、「社会」という和製漢語

である翻訳語をめぐって議論してゆきたい。そして、固定された言語ではなく、言語の実際的な使用、つまり具体的なコンテクストの中での対話によって「社

会」という社会概念が形成され、展開してきたことを論じてゆく。

3.「社会」の現代的定義

現代的意味においての「社会」とは、『社会学事典』(見田・栗原・田中2001)によると、単なる個人の集まりではなく、その存立は個々の個人の関係行

為が、あるいは行為の関係が、意識的にか無意識的にか、もともとの要素行為に分解する限り見失われてしまうような、固有に集合的な諸現象を、現実に生成し

てしまう限りに於いてだけである、としている。このことを大きく2つの立場から眺めると、1つは、一般行為システム論を打ち立てたパーソンズの考え方で

(Parsons 1937; 1951;

1977)、社会は機能的な1つの全体を形成しているという構造・機能主義的な見方を採用し、社会的変化をシステムの維持・発展あるいはシステムの機能阻

害のいずれかとして分析する方法である。このような社会システム論的な方法を方法論的集合主義と呼ぶ。他方、方法論的個人主義という考え方もある。これは

社会的行為の主体を個人とみなし、意味付与・意味理解を重視する立場である。これは、社会は個人の意識作用によって主観的にそして相互主観的に構成される

何かであると考える。つまり、社会は個人がそれを所有することができない何かであるが、しかし、それは個人から始まるものであり、個人と個人の相互的な遣

り取りの中にその「形」を現すという立場、すなわち社会によって規定される個人が社会を構成すると考える立場である。

上記2つの立場のうち、上述の言語観である意味構成主義と親和性のある考え方は後者であって、このことは社会と個人を、言語を媒介にしてどう捉えるべき

かに関して本質的な議論を展開しているケネス・J・ガーゲンの「社会構成主義」(social

construction)にもよくなじむものである(Gergen

1999)。同氏がこの社会構成主義で提唱している4つのテーゼは、以下の通りである。

- 私たちが世界や自己を理解するために用いる言葉は、「事実」によって規定されない

- 記述や説明、そしてあらゆる表現の形式は、人々の関係から意味を与えられる

- 私たちは、何かを記述したり説明したり、あるいは別の方法で表現したりする時、同時に、自分たちの未来をも創造している

- 自分たちの理解のあり方について反省することが、明るい未来にとって不可欠である

以上の立場から言語と社会の関係を、「翻訳語」について捉えてみたい。

3.翻訳語とカセット効果

societyの翻訳語である「社会」というコトバの言語的・社会的な意味を論じる上で、再度、柳父による翻訳語の「カセット効果」について検討した

い。

カセット効果は前述のとおりであるが、これを翻訳理論から捉えてみたい。E・ナイダは4つの「翻訳の基礎要件」を提唱している(Nida 1964,

p. 164)。

1)意味が通ること

2)オリジナルの精神とマナーを伝えること

3)表現は自然で簡単な形を使うこと

4)類似の反応を引き出すこと

特に4)に着目して、ナイダは「動的等価(dynamic equivalence)」を提唱している(Nida 1964, p. 159)。

1) 形式的等価(formal equivalence)

形式的等価は形と内容の両方において、メッセージ自体に注目する。受容言語における

メッセージは起点言語の要素にできるだけ密接にマッチしなければならない。

2) 動的等価(dynamic equivalence)

受け手とメッセージの関係は、オリジナルの受け手とメッセージの間の関係と実質的に同

一でなければならない。

つまり起点言語を志向した形式的等価ではなく、メッセージを受容側の言語のニーズや文化的期待に合わせて、完全に自然な表現を狙う翻訳を志向したのであ

る。そして、水野(2004)は、現代日本で支配的な考え方は、自然な日本語、読みやすい訳文、意味の重視、形式の第二次性、受け手の重視、といったこと

を特徴とする、動的等価を重んじた傾向にあるという。

ところが、このカセット効果は明らかに、翻訳語だけでは動的効果を生みえない、形式的等価の方法によって翻訳された場合のものである。この点について、

柳父は次のように言っている(柳父 1976, pp. 32-44)。

-

一般的に言えば、私たちの翻訳語には、文脈上理解される言語の意味と、翻訳語に宛てられた漢字によって理解される意味がある。(しかし、文脈上の意味や漢

字による)意味の不十分さや矛盾があるから、カセット効果が生じたのだ。

- カセット効果は、ことばの文脈上の形式的均衡(formal

equivalence)が、文脈上の意味の均衡、すなわち、原語との関係でいえば、動的な均衡(dynamic

equivalence)が欠如しているということを補う働きをしている、ということができるだろう。

4.「社会」という翻訳語の社会意味論

では、具体的に「社会」という翻訳語の生い立ちとカセット効果について見てゆこう。以下は柳父の分析の要約である(柳父 1976, pp.

128-163)。

(1)『自由之理』におけるsocietyの翻訳語

幕末・明治初期の知識人にとって、societyという語は扱いにくく、翻訳しづらいことばであった。福沢諭吉がこれを「交際」「人間交際」と訳し、中村

正直もミルの『自由論』の翻訳でsocietyと取り組み苦闘している。

中村はさまざまな翻訳語を併用する翻訳方法を取った。「政府」「人倫交際」「仲間連中」「世俗」「仲間」「人民ノ会社」「仲間会社」「朋友会社」「会

社」「総体人」「総体仲間」「会所」などである。

これにはマイナス効果があり、その1つは、日本語での翻訳語同士の間に意味の矛盾が生じたことである。もう1つは、原語のsocietyの観念が、1つ

のまとまりをもって浮かび上がらないことであった。

しかしながら、多くの訳語を対応させたために、『自由之理』の読者は、原語のsocietyに対応するさまざまの訳語を通じて、総体として、ある、ぼん

やりとした輪郭を持った全体が浮かび上がってきたはずである註4。

(2)西周「洋学ヲ以テ国語ヲ書スルノ論」における「世道上」(ソシウル)

『明六雑誌』に西は「洋学ヲ以テ国語ヲ書スルノ論」を投稿し、societyに相当する「世道上」(ソシウル)ということばを使っている。西はこの言葉

を、自分や、事態を憂えている自分達筆者の向こうの彼方にあるかのものを指す概念として使っている。これが「世」ということばに常につきまとっていた文脈

上の意味である。

(3)カセット「社会」

「社会」ということばがsocietyの翻訳語としてはじめて使われたのは、明治7年、福地源一郎が『東京日日新聞』で使ったときであった、と言われて

いる。当時、森有礼も『明六雑誌』に投稿した文章の中に「社会」という言葉を使っている。

「社会」ということばは、明治7、8年からやや過ぎたころ、広く人々の間で使われるようになった。それはsocietyの翻訳語として、またたくうちに

定着した。societyの翻訳語としては「仲間」「社」「社中」「交際」なども暫くの間は使われているし、「社会」と共存しているが、何と言っても「社

会」だけは、出現とほとんど同時に、人々の間で流行した。そして、明治20年代を過ぎるころは、他の言葉はすっかり駆逐され、societyのただ一つの

翻訳語としての座を占めるようになった。その後暫くの間も、翻訳語「社会」は時代の流行語であった。

そうはいえ、実際に「社会」という言葉が使用されている文脈の中での意味を考えて見よう。『風俗画報』の明治23年の「人力車の利用」と題する論説など

を見ると、「社会」について直接語っている文は、どうも、文脈全体に対して意味が乏しいのである。結局当時はまだ、「社会」ということば自体、意味の乏し

いことばであったのだ。

このように意味は乏しくとも、不十分ながら、ある観念の世界を語るものとして、演繹的な論理の関係で結ばれる文を当時の論客たちが生み出すことで、もの

を考えるうえで重要な役割を果たしていたのである。そして、日本語の文脈の中で、ある重要な役割を果たすことばとして、私たちの中で育っていったのであ

る。そして、これは、原語のsocietyということばの意味とも違う意味を担うものとして、日本語の文脈の中で再生産されていき、今日にいたるのであ

る。

以上から分かるように、翻訳語は一定のカセット効果を帯びながら、人々の間で受け入れられ、言説の中で語られることを通じて、その意味を日本語の文脈の

中で発展させていったのである。「社会」という翻訳語はこのことをよく示している(なお、柳父 2004: 208-219)。

5.カタカナ語の社会意味論

これまで見てきた漢語による翻訳語は明治期に西洋文明の諸概念を翻訳する際に使用されたが、現代日本においては、むしろ「カタカナ語」の多用・濫用と捉

えなおすことができよう。

鳥飼玖美子はカタカナ語が増えている理由を5つ挙げている(鳥飼 2003; 2004)。

1. ボーダーレス時代の情報通信

2. 国際語としての英語を使用しているという幻想

3. 「カタカナ」というすぐれもの―訳出の手間が省ける

4. 語感―異質性と斬新な響き

5. ステイタス顕示―「専門家」という意思表示

6. ぼかし効果―現実を曖昧にぼかし、覆い隠し、明るく軽くする(例、「ケア」「セクハラ」「リストラ」)

同時に鳥飼はカタカナ語の問題点も指摘している。

1. 当事者の理解を阻害

2. 本質を隠蔽

3. オリジナル英語とのズレ―カタカナ語は英語ではない

このようなカタカナ語には、柳父が提唱した「カセット効果」との共通した効果がかなりうかがえるといえる(柳父 1976, pp. 44-52)。

しかし、これにはやや現代的な留保が必要である。この点に関して陣内は、「現在の状況を見てみると、漢字翻訳語はその表意性によってある程度意味が分か

り、かつ硬く古臭い表現と映っているようである。宝石箱はかつての不透明できらきら輝いていたものから、半透明で中身が見えてしまい、かつ十分に年季の

入ったものになってしまったようである」という(陣内 2007, p.

7)。そして現在、カセット効果が認められるのはむしろカタカナ語であろう。つまり、上記の鳥飼とある程度共通するが、石綿(1985)は、外来語表現の

基底には、新しい事物や考え方の表現、新しい感じの表現、今までのものと相異のある表現、専門家時代の専門語、国際化時代の影響、婉曲表現、言語構造、の

7つの動機づけに由来するとしており、これらは古めかしい和製漢語である漢字翻訳語よりもむしろカタカナ語のほうが社会意味空間の揺らぎの振幅が大きく、

その生成、発展がよりダイナミックであることを物語っているといえよう(詳細は、石綿 2001; 山田 2005; 陣内 2007などを参照)。

6.結語:翻訳語という言葉と社会での絶え間ない意味構成・意味改変

では、カタカナ語を含んだ翻訳語は社会においてどのように意味を構成し、絶えざる改変にさらされるのだろうか。ここで再びケネス・J・ガーゲンの「社会

構成主義」(Social Construction)の4つのテーゼについて考えつつ、翻訳語の意味生成・改変に応用してみよう。

①「私たちが世界や自己を理解するために用いる言葉は、「事実」によって規定されな

い」

「社会」ということばは、欧米社会のある事実を語るsocietyの翻訳語ではあるが、日本社会のある「事実」を語るものでは何らなかった。むしろ造語さ

れた当初はほぼ何も表しえない無色透明な意味を担うコトバであった。

②「記述や説明、そしてあらゆる表現の形式は、人々の関係から意味を与えられる」

そして、「社会」ということばを日本語の文脈の中で使用することによって、その使用からことばの意味が立ち上がってきたのだ。立ち上がってきた意味は誰か

が「社会」ということばに意味を付与したのではなく、人々が語ることを通じて、人々の関係の中で規定されていった。

③「私たちは、何かを記述したり説明したり、あるいは別の方法で表現したりする時、同

時に、自分たちの未来をも創造している」

「社会」ということばを使用することで、日本社会のある事実や現象を説明したり表現したりしながら、欧米の文明や文化を積極的に取り入れ、日本の未来像を

展望したり想像したりする知の営みがあったはずである。

④「自分たちの理解のあり方について反省することが、明るい未来にとって不可欠であ

る」

それまで馴染みのある別のことば(例えば、「仲間」「社」「社中」「交際」。前述の「転用」に相当する)を使用するのではなく、あえて一般的にはたちどこ

ろに意味が了解し得ない造語である「社会」ということばを使用することで、日本社会の理解のあり方について反省する契機となったはずであるし、そのことに

よって明るい将来を展望していたはずである。

そして、これら4つは現代においては、漢語による翻訳語よりもむしろ、カタカナ語によりよく当てはまるだろう。例えば、informed

consentということばについて考えると、外来語委員会はこのことばの意味として、「治療の前に、医師は、病状や治療の内容につき十分な説明を行い、

患者は、それを納得して同意すること。」を提唱し、言い換え例として「納得診療」や「説明と同意」を提唱している。ところが、このような日本語による言い

換えでは、医師-患者の既存の人間関係からの呪縛を解き放つだけのインパクトがことば上なく、やはり新規性のある概念として人々がカタカナ語を使用するこ

とで、医師-患者の既存の人間関係から解放された、明るい未来を展望した概念を想起し、社会的事実に働きかけて行くことができると考えているのであろう。

また、「インフォームド・コンセント」と言うことにより、今現実に医療の現場に存在する医師-患者の関係を問い直す契機になっているのであろう。

こう考えると、人間によって構成される社会という空間の中で意味の遣り取り・交渉であるコミュニケーションを行う過程で、我々は複雑な意味世界をつねに再

構築しているのである。換言すれば、「究極的にはシニフィアン連鎖の再構成を通して目標言語の差異のシステムを再編する」(水野 2007, p.

30)とも言える。言語は人間の意味世界の構築には必要不可欠なものであり、言語を通じて我々は人としての価値やアイデンティティを見出したり、人と言語

の遣り取りをすることによって、より大きな社会的な価値を創造したりすることもできるのである。したがって、ことばの意味は常に不確定性を孕み、言語のや

り取りの中でその意味の揺らぎによって従来にはない新しい価値を創造する契機を与えるものと言えよう(なお、柳父 1972; 1979)。

そして見逃してはならないのは、言語の使用を通じて意味や価値の改変が行われることにより、言語が社会的事実に対して具体的な働きかけをし、社会それ自体

の改変を迫ることがしばしばある点である。したがって、言語接触による英語メディアの流入により、明治期以降、日本語という言語が更新を繰り返してきた

が、その背後には意味構成主義的な意味観と、社会構成主義的な社会観とが一体化した言語のダイナミックな動機として社会意味空間が絶えず更新されること註

5が、この「社会」という翻訳語によって確認され、さらにカタカナ語との対比によって、翻訳語はカタカナ語ほどのカセット効果をもはや生み出しえないとい

う現代的な特徴も浮かび上がってくることが確認されよう。

註

1. 「ダイグロッシア」(diglossia)は、社会言語学者ファーガソン(C.

Ferguson)が提唱した用語で、2つの言語あるいは方言(変種)が同時に社会に存在する状態を形容するときに使われる言葉である(東 1997,

p.

17)。これは個人が2言語を使用するバイリンガリズム(bilingualism)に対応する。違いは、前者が社会レベル、後者が個人レベルである点で

ある。ダイグロッシア状況では、①同じ言語ではあるのだが、その中でかなり違った2つの変種が社会で使われている、②2つの種類は、高級(high)な変

種とそうでない(low)変種に分けられる、③この2つの変種が使われる場所、状況がはっきり決まっており、お互いが同時に同じ場所、状況で使われること

はない、④高級(high)な変種は家庭で母語として習得されたものではなく、あとで学校などで学ばれた変種である(東 1997, p. 18)。

2. Vinay and Darbelnet(2000)によると、ある言語の翻訳の仕方には、direct

translation(直接的翻訳)とoblique

translation(間接的翻訳)があり、前者にはborrowing(借用)、calque(翻訳借用)、literal

translation(直訳)、後者にはtransposition(変換)、modulation(調整)、equivalence(等価)、

adaptation(翻案)がある。

3.

視野にある対象を1つのまとまりのあるものとして知覚する心的作用を体制化(organization)と言い、体制化によって形成されるま

とまり(構造体)をゲシュタルトいう(Kanizsa 1979)。

4. ジョン・スチュアート・ミルのOn

Liberty(『自由論』)の冒頭の部分でこのことを確認しておこう。同書第1章第9段落冒頭部分は以下の通りである(なお、これは山岡「翻訳通信」か

らの示唆を大いに受けている。societyとその訳語に筆者が下線を施した)。

The object of this Essay is to assert

one very simple principle, as entitled to govern absolutely the

dealings of society

with the individual in the way of compulsion and control, whether the

means used be physical force in the form of legal penalties, or the

moral coercion of public opinion.

そして、以下は当該部分の既訳である。

a) 中村正直訳『自由之理』(明治4年、1871年): 予コノ論文ヲ作ル目的ハ人民ノ会社(即チ政府ヲ言フ)ニテ、一箇(ヒトリ)ノ人民ヲ

取リ扱ヒ、コレヲ支配スル道理ヲ説キ明ス事ナリ。即チ或ハ律法刑罰ヲ以テ、或ハ教化体儀ヲ以テ、総体仲間ヨリ銘々一人エ施コシ行フベキソノ限界ヲ講ズル

事ナリ。

b) 高橋正次郎訳『自由之権利』(明治28年、1895年): 斯書ノ目的タルヤ、社会ガ強制拘束(使用スル手段ハ有形力ナル刑罰ニセヨ、若ク

ハ無形力ナル世論ノ制裁ニセヨ)ヲ以テ箇人ヲ遇スル事ヲ充分ニ統ベ得ル甚ダ簡単ナル原理ヲ述ルニアリ。

c) 平井廣五郎訳『思想言論の自由』(大正3年、1914年): 此論文の目的は社会が強迫と束縛を個人に加ふる当否を専決すべき単純の一原

則を定むるに在り。而して社会の用ふる手段が法律的刑罰に現はるる有形の力なるも、世論を以てする無形の強靭なる強壓なるも、論旨に於て聊かも変ずる所な

し。

d) 近江谷晋作訳『自由論』(大正14年、1925年): 本論の目的とするところは、強制と取締の方面に於いて、社会が個人に対してなすところの行為を絶対的に支配して可な

る極めて簡単なる原則、即ちその手段となすものは法律的刑罰の形式の下に有形的力を用ふべきか、将又世論てう道徳的強制を用ふべきかに関する極めて簡単の

ある原則を断定せんとするにある。

e) 柳田泉訳『自由論』(昭和36年、1961年):

この論文の目的は、強制および取締り(用いられる手段が法律的刑罰という形の具体的勢力であろうと、世論という精神的強制であろうとに論なく)のつもりで社会が個人に対してとる処置を、絶対的に支配すべき権利をも

つと見られる、一つのきわめて単純な原理を主張しようとすることである。

f) 早坂忠訳『自由論』(昭和42年、1967年):

この論文の目的は、用いられる手段が、法的刑罰という形の物理的力であれ、世論という道徳的強制であれ、強制と統制という形での個人に対する社会の取り扱いを絶対的に支配する資格のある、一つの非常に

単純な原理を主張することである。

g) 水田洋訳『自由について』(昭和42年、1967年):

この評論の目的は、法的処罰という形における物理的な力か、世論という道徳的拘束かの、いずれの手段がもちいられるにしても、社会が個人を強制および統制というやりかたでとりあつかうと

きに、そのとりあつかいかたを絶対的に支配する権限をもつ、ひとつのきわめて単純な原理を主張しようということなのである。

h) 塩尻公明・木村健康訳『自由論』(昭和46年、1971年):

この論文の目的は、用いられる手段が法律上の刑罰というかたちの物理的な力であるか、あるいは世論の精神的強制であるかいなかにかかわらず、およそ社会が強制や統制のかたちで個人と関係するしかたを絶対的に

支配する資格のあるものとして一つの極めて単純な原理を主張することにある。

i) 山岡洋一訳『自由論』(平成18年、2006年): この小論の目的は、じつに単純な原則を主張することにある。社会が個人に対して強制と管理という形で干渉するとき、その

ために用いる手段が法律による刑罰という物理的な力であっても、世論による社会的な強制であっても、その干渉が正当かどうかを決める絶対的な原則を主張す

ることにあるのだ。

以上の資料からわかるように、明治4年(1871年)当時、中村正直が『自由之理』として同書を翻訳する際には、当該概念が日本社会に不存在ないし未存在

であり、したがって訳語も揺れがあった。しかし、明治28年(1895年)以降は「社会」という翻訳語で統一されている。

5.

なお、ベンヤミンの「更新される言語」については斉藤(2007)、シュライエルマッハーなどの「翻訳の破壊性ないし変容の力」については斉

藤(2008)参照。

参考文献

東照二(1997)『社会言語学入門―生きた言葉のおもしろさにせまる』研究社

エーコ, U. (1980)『記号論Ⅰ』 (池上嘉彦・訳) 岩波書店[原著:Eco, U. (1960). A theory of

semiotics. Bloomington: Indiana University Press].

江川晃 (1992)「パースの記号論と「認識の場」について」日本記号学会 (編) 『ポストモダンの記号論:情報と類像』 169-181頁.

東海大学出版会

深谷昌弘・田中茂範(1996)『コトバの<意味づけ論>』紀伊國屋書店

Gergen, K. (1999). An Invitation to Social Construction. London: Sage

Publications.

Hanks, W. (1996). Language form and communicative practices. In

Gumperz, J. & Levinson, S. Rethinking linguistic relativity. (pp.

232-270). Cambridge: Cambridge University Press.

池上嘉彦(1984)『記号論への招待』岩波新書

石綿敏雄(1985)『日本語の中の外国語』岩波書店

――― (2001)『外来語の総合的研究』東京堂出版

陣内正敬(2007)『外来語の社会言語学 日本語のグローカルな考え方』世界思想社

Kanizsa, G. (1979). Organization in Vision: Essays on Gestalt

Preception. Westport: Praeger.[野口薫監訳. 1985. 『カニッツァ―視覚の文法』サイエンス社]

笠松幸一・江川裕晃 (2002)『プラグマティズムと記号学』勁草書房

河原清志(2008)「ことばの意味の多次元性:“as”の事例分析」立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科提出修士論文[未出版]

小山亘(2005)「社会と指標の言語:構造論、方言論、イデオロギー論の統一場としての史的社会語用論」 片桐恭弘・片岡邦好 [編].

『講座社会言語科学第5巻 社会・行動システム』 40-53頁. ひつじ書房

―――(2008)『記号の系譜:社会記号論系言語人類学の射程』三元社

見田宗介・栗原彬・田中義久[編] (2001)『社会学事典』弘文堂

メイ, J. (2005)(小山亘・訳)『批判的社会語用論入門:社会と文化の言語』三元社. [邦訳:Mey, J. L. (2001).

Pragmatics: An Introduction. Oxford: Blackwell.]

水野的(2004)「日本の翻訳理論における直訳の系譜」2004年第二回翻訳理論研究会資料

――― (2007)「近代日本の文学的多元システムと翻訳の位相―直訳の系譜」日本通訳学会翻訳研究分科会[編]『翻訳研究への招待』第1号

3-43頁

モリス, C. W. (1988)『記号理論の基礎』 (内田種臣・小林昭世・訳)勁草書房 [原著:Morris, C. W. (1938).

Foundations if the theory of signs. Foundations of the unity of

science, Vol. 1. Chicago: University of Chicago Press].

Nida, E. (1964). Toward a Science of Translating, with Special

Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating.

Leiden, Holland: Brill.

大堀俊夫(1992)「言語記号の類像性再考」日本記号学会 (編) 『ポストモダンの記号論:情報と類像』87-96頁. 東海大学出版会

Parsons, T. (1937). The structure of social action. New York:

McGraw-Hill.

――― (1951). The social system. New York: Free Press.

――― (1977). Social system and the evolution of action system. New York:

Free Press.

Pym, A. (2010). Exploring Translation Theories. London/New York:

Routledge.

齊藤美野(2007)「言語を更新する翻訳」立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科[編]『異文化コミュニケーション論集』第5号

161-170頁

―――

(2008)「『翻訳』の破壊性、あるいは変容の力」立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科[編]『異文化コミュニケーション論集』第6号

47-58頁

田中茂範・深谷昌弘(1998)『意味づけ論の展開』紀伊國屋書店

鳥飼玖美子(2003)「カタカナ語は英語?日本語?」『論座』2003年11月号

――― (2004)「コミュニケーションの視点から見た外来語」「異文化コミュニケーション研究2」2004年10月23日配布資料

Vinay, J.-P. and Darbelnet, J. (1958/1977). Stylistique comparée du

français et de l’anglais: Méthode de traduction. Paris: Didier,

translated and edited by Sager, J. C. and Hamel, M.-J. 1995. as

Comparative stylistic of French and English: A methodology for

translation. Amsterdam and Philadelphia, PA: John Benjamins.

ヴァルター, E. (1987)『一般記号学 パース理論の展開と応用』 (向井周太郎・菊池武弘・脇阪豊・訳) 勁草書房[原著:Walther,

E. (1974). Allgemeine Zeichenlehre Einfuhrung in die Grundlagen

der Semiotik. Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt].

山田雄一郎(2005)『外来語の社会学―隠語化するコミュニケーション』春風社

柳父章 (1972)『翻訳語の論理 言語にみる日本文化の構造』法政大学出版局

――― (1976)『翻訳とはなにか 日本語と翻訳文化』法政大学出版局

――― (1979)『比較日本語論』日本翻訳家養成センター

――― (2004)『近代日本語の思想 翻訳文体成立事情』法政大学出版局

参考資料

1. ジョン・スチュアート・ミル『自由論』の翻訳

a) 中村正直訳『自由之理』(明治4年、1871年)

b) 高橋正次郎訳『自由之権利』(明治28年、1895年)

c) 平井廣五郎訳『思想言論の自由』(大正3年、1914年)

d) 近江谷晋作訳『自由論』(大正14年、1925年)

e) 柳田泉訳『自由論』(昭和36年、1961年)

f) 早坂忠訳『自由論』(昭和42年、1967年)

g) 水田洋訳『自由について』(昭和42年、1967年)

h) 塩尻公明・木村健康訳『自由論』(昭和46年、1971年)

i) 山岡洋一訳『自由論』(平成18年、2006年)

2.

山岡洋一「翻訳通信」2004年3月号第2期第22号、2004年4月号第2期第23号、2006年12月号第2期第55号